Sticktoff-Emissionen

Kalkulation der N-Emission von Milchvieh im Nationalen Emissionsinventar

Die Berechnung der Emissionen in Deutschland erfolgt unter Verwendung des deutschen landwirtschaftlichen Inventarmodells Py-GAS-EM. Dieses ist unterteilt in verschiedene Systeme. Das System Landwirtschaft ist im Sinne der IPCC-Guidelines (IPCC, 2006) sowie des Emission Inventory Guidebook (EMEP, 2019) definiert. Das System Landwirtschaft ist aufgeteilt in verschiedene Subsysteme, darunter das Subsystem Tier, welches sich auf Stoffwechselvorgänge im Tier bezieht. Innerhalb des Subsystems sind separate Module je Tierart integriert. Die Berechnung der Emissionen erfolgt für alle angegebenen Tierplätze, alle angegebenen Jahre und alle Kreise. Diese Ergebnisse auf Kreisebene werden anschließend auf Bundesland- und nationaler Ebene aggregiert.

Zu den Eingabedaten für das Py-GAS-EM zählen Tierzahlen (aus der HIT-Datenbank), eine Häufigkeitsverteilung von Stall- und Wirtschaftsdüngerlagerformen, Ausbringungsverfahren und Einarbeitungszeiten des Wirtschaftsdüngers, Fütterungsverfahren inkl. Futterkennwerten, Leistungsdaten der Tiere (Milchleistung, Gewicht und Zunahme, Anzahl der Nachkommen), sowie die Weidedauer.

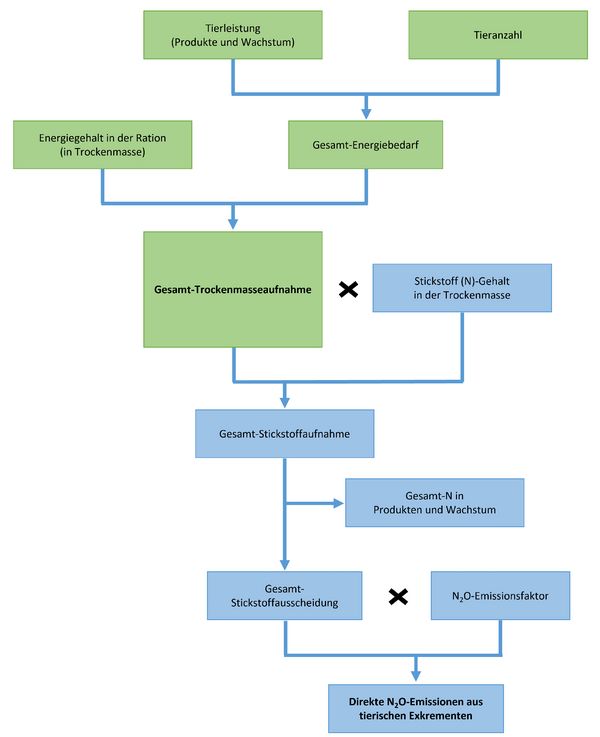

Aus den Angaben über die Tierzahl und Leistung der Tiere kann der Gesamt-Energiebedarf pro Tierplatz und Jahr berechnet werden. Der Gesamt-Energiebedarf von Milchkühen ist die Summe aus dem Erhaltungs-Energiebedarf (unter Berücksichtigung des zusätzlichen Erhaltungsbedarfs während des Weidegangs), dem Energiebedarf für die Milchproduktion, den Zuwachs der Tiere sowie für die Trächtigkeit.

Auf Grundlage des Gesamt-Energiebedarfs kann mit dem Energiegehalt der Futterration die Gesamt-Trockenmasseaufnahme pro Tierplatz und Jahr kalkuliert werden. Dabei wird von einer bedarfsgerechten Fütterung ausgegangen. Die Futterkomponenten und ihre Anteile an der Ration wurden wie in DLG (2005) und DLG (2014) verwendet: Die Modellierung stützt sich bei den Milchrindern auf jährliche Futtermengen in Abhängigkeit von ausgewählten Milchleistungen. Dabei werden eine Gras-dominierte Raufuttergrundlage auf Grünlandbetrieben und eine Mais-dominierte Raufuttergrundlage in Ackerbaubetrieben sowie der Weidegang berücksichtigt. Auch die Anteile von Laktations- und Trockenstehphase werden auf ein Kalenderjahr umgerechnet.

Entsprechend der neu erschienenen Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung von Milchkühen (GfE, 2023) soll das Inventarmodell angepasst werden.

Die Modellierung der Trockenmasseaufnahme von Milchkühen basiert auf der Berechnung von mittleren Kennwerten der Fütterung für vier verschiedene Milchleistungsklassen (6.000, 8.000, 10.000 und 12.000 kg ECM). Anschließend wird aus der tatsächlich gemessenen Milchmenge pro Jahr und Tierplatz, dem Milchfett- und -proteingehalt die tatsächliche ECM pro Jahr und Platz berechnet. Diese Daten werden von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zur Verfügung gestellt. Aus den Futterkennwerten der modellierten Milchleistungsklassen und der gemessenen Milchmenge werden die mittleren Futtereigenschaften zwischen den nächstgelegenen Milchleistungsklassen interpoliert. Dies ergibt die potentielle jährliche Trockenmasseaufnahme je Tierplatz und Haltungssystem pro Landkreis, aus der die populationsmittlere Trockenmasseaufnahme des entsprechenden Landkreises berechnet wird. Ein analoges Vorgehen ist für den Bruttoenergiegehalt sowie die einzelnen Nährstoffe (Rohprotein bzw. Stickstoff, Rohasche, Rohfett, Rohfaser und N-freie Extraktstoffe) möglich.

Aus der Trockenmasseaufnahme und dem Stickstoffgehalt in der Trockenmasse lässt sich die absolute Stickstoffaufnahme pro Tierplatz und Jahr kalkulieren. Wenn von der jährlichen N-Aufnahme der jährliche N-Ansatz, der jährliche N-Bedarf für die Milchproduktion sowie der jährliche N-Bedarf für Trächtigkeiten subtrahiert werden, verbleibt die jährliche N-Ausscheidung in Kot und Urin pro Tierplatz.

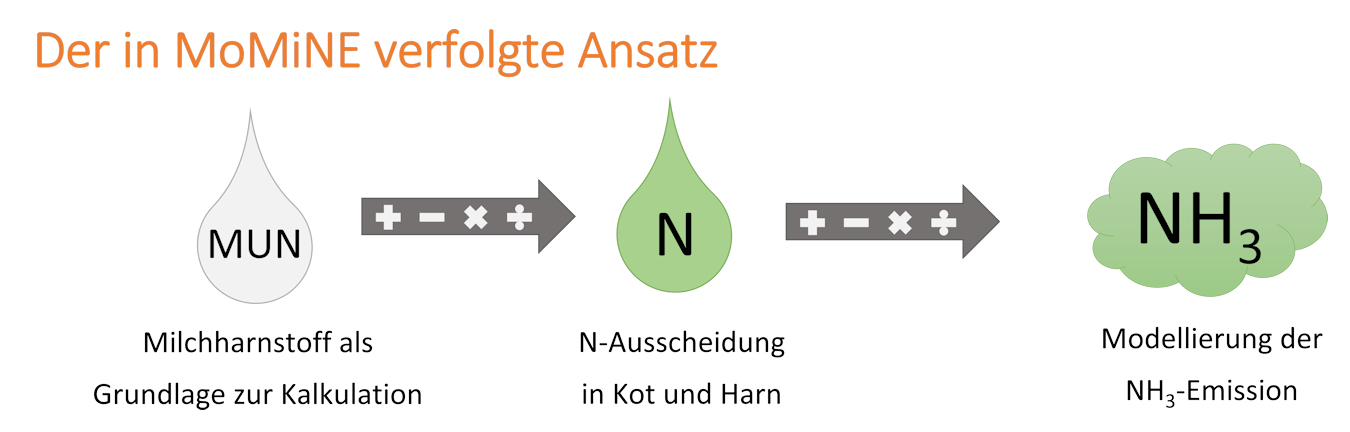

Die Berechnung von Emissionen im deutschen Inventarmodell Py-GAS-EM erfolgt durch Multiplikation einer Aktivität (z.B. Tierplatzzahlen) mit einem Emissionsfaktor (z.B. Ammoniakemission pro Tierplatz und Jahr). Da zur Rinderfütterung aktuell keine zeitlich dynamischen Daten über den tatsächlichen Rohproteineinsatz existieren, wird auf Tabellenwerte zur Fütterung zurückgegriffen (DLG 2005 & 2014). Diese Tabellenwerte stellen die zur Zeit der Erstellung als ideal angesehene Fütterung dar. In der Praxis werden sicherlich nicht alle Milchkühe ideal gefüttert. Mit der Annahme einer idealen Fütterung lassen sich rechnerisch auch keine weiteren Minderungen der N-Ausscheidungen und Emissionen im Emissionsinventar abbilden. Der im Projekt „MoMiNE“ verfolgte Ansatz, die Berechnung der N-Emission von Milchrindern in Kot und Harn über den Milchharnstoffgehalt zu modellieren, bietet ein großes Potenzial, die zeitliche Dynamik innerhalb dieser Emissionen abzubilden und somit die Emissionsberechnung weiterzuentwickeln und bereits realisierte sowie zukünftige Minderungen abzubilden. Daraus sollen verbesserte Routineanwendungen abgeleitet werden.

Literatur

IPCC (2006). IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html

EMEP (2019). EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, EEA Report No 13/2019. http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019

DLG - Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (Hg.) (2005). Bilanzierung der Nährstoffausscheidungen landwirtschaftlicher Nutztiere. Arbeiten der DLG/Band 199. DLG-Verlag, Frankfurt/Main.

DLG - Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (Hg.) (2014). Bilanzierung der Nährstoffausscheidungen landwirtschaftlicher Nutztiere. Arbeiten der DLG/Band 199, 2. Auflage. DLG-Verlag, Frankfurt/Main.

GfE - Gesellschaft für Ernährungsphysiologie (Hg.) (2023). Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffversorgung von Milchkühen. DLG-Verlag, Frankfurt am Main.

[zurück]